謹賀新年。お正月から騒々しい話題で恐縮します。

藤原元利万呂(ふじわらのがんりまろ)の反乱です。

え~と先月引用した年表は「藤原元利万呂、佐伯真継(さえきのまつぐ)らの反乱」と書いています。念のため別の年表をあたってみるとこうです。

「佐伯真継ら、新羅(しらぎ)と通じて叛を企てる」

なんとこっちは真継が首謀者になってるし。反乱と叛も微妙にちがうような。でもとにかく元ネタの「日本三代実録(にほんさんだいじつろく)」を見てみますね。

むずかしいんだなあ、これが。すいません。

貞観12年(870)11月の条

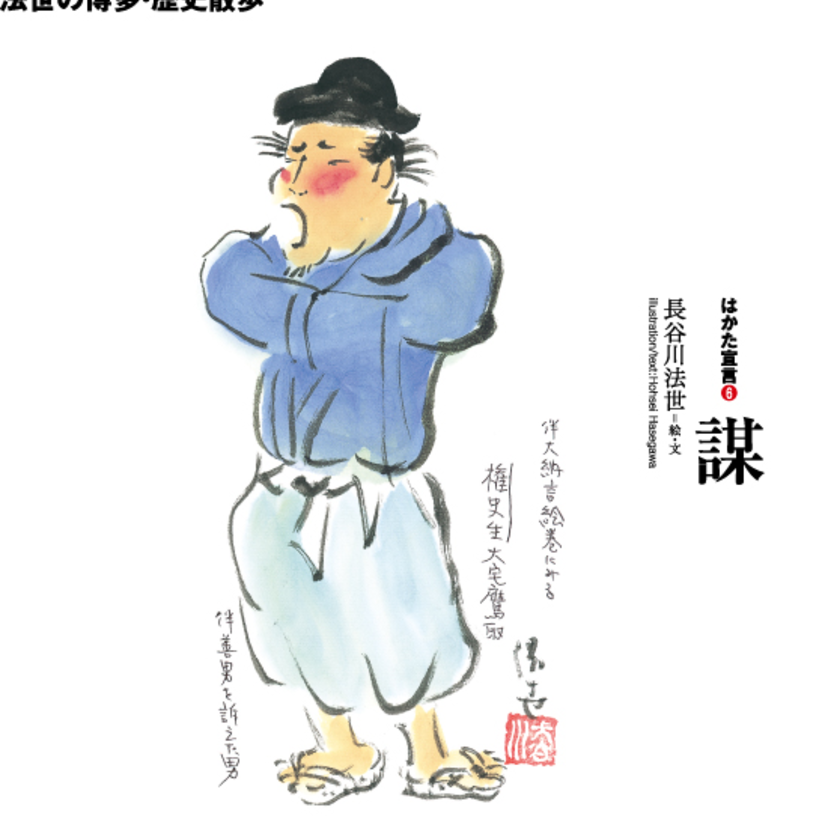

十三日辛酉(しんゆう)、筑後の権史生(ごんのししょう*) ・正七位上(じょうしちいのじょう*) 佐伯宿禰(すくね*) 真継、新羅の国諜(こくちょう)を奉(たてまつ)りき。

即ち、『太宰少弐(だざいのしょうに)・従五位下(しょうごいのげ)藤原朝臣(あそん*) 元利萬呂は、新羅の国王と謀(はかりごと)を通(かよ)わし、国家を害はむとす』と告ぐ。

真継の身を禁(いまし)めて、検非違使(けびいし*)に付(よ)せき。

―筑後の佐伯真継が新羅の国諜(国書)をさしだして、藤原元利万呂が新羅国王と謀をかよわせて国家にそむこうとしていると訴えた。真継を検非違使に拘束させた―法世訳

あれあれ、元ネタの実録には二種類の年表のように反乱・叛ではなくて、謀(はかりごと)という文字がつかわれていますよ。

このあとふたつの関連記事があるんですが、とりあえず抜き出した最初の記事を考えましょう。

今回の注目点は、年表と実録がつかっている文字、反乱・叛・謀です。ここでは実録がつかっている「謀」の意味を知らなくてはなりますまい。

「字通」によると、謀という文字はもともとは、神にはかるという意味だったそうです。

ま、今回は字通の他の訳「たくらみ」を選んでまちがいなさそうです。たくらみというのは悪事っぽい計画一般ですから、反乱計画も範疇にははいりますね。

で、ですね、謀を調べていて「八虐(はちぎゃく)」という古いことばも知ってしまったんです。

八虐は国家・社会の秩序を乱すような、特に重い大罪なんだそうです。

謀反(むへん)・謀大逆(むだいぎゃく)・謀叛(むほん)・悪逆(あくぎゃく)・不道(ふどう)・大不敬(だいふけい)・不孝(ふきょう)・不義(ふぎ)の八つです。

はじめの三つは国家反逆罪、あとは不道徳な罪です。そのはじめの三つ。

謀反(むへん)…帝を害せんと計る

謀大逆(むだいぎゃく)…陵墓皇宮の破壊

謀叛(むほん)…外国との内通

今回関係するのは、謀反(むへん)と謀叛(むほん)のふたつでしょう。

でも、真継が提出した国諜(こくちょう)がどんな内容かは不明なんです。

反乱・叛という文字のとおり、新羅と組んでクーデターを起こす計画、ということは考えられます。

でもですね、国諜は実は真っ赤な偽もので、「謀(はかりごと)」とは密貿易計画だったと考えられる節もあるんですねえ。 又もつづく

*権史生…史生は文書係で、書類の浄書やあちこちハンコをもらって回る係。権史生は史生の部下

*正七位上…最高の位階正一位から7番目。位階はそれぞれ正従・上下の4段階にわかれる。ややこしいので詳細略

*宿禰…古代に身分を表す姓(かばね)の一つ。684年「八色(やくさ)の姓」では真人・朝臣(元利 万呂の姓)に次ぐ第三位。

*検非違使…裁判官・警察。権力絶大

【引用・参考資料】

■「日本史年表」東京学芸大学日本史研究室編増補4版2007年発行・東京堂出版

■「日本史年表」歴史学研究会編1966年発行・第15刷1979年(古い~)・岩波書店「読み下し日本 三代実録上巻」武田祐吉/佐藤謙三訳・戎光祥出版

■「字通」白川静・平凡社

■「世界大百科事典」平凡社・1972年版(これも古っ!)

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)