身分制の社会、平安時代では目下の者が目上の者を訴えることは禁令でした。ただし、謀反などの大罪はのぞかれていましたが。

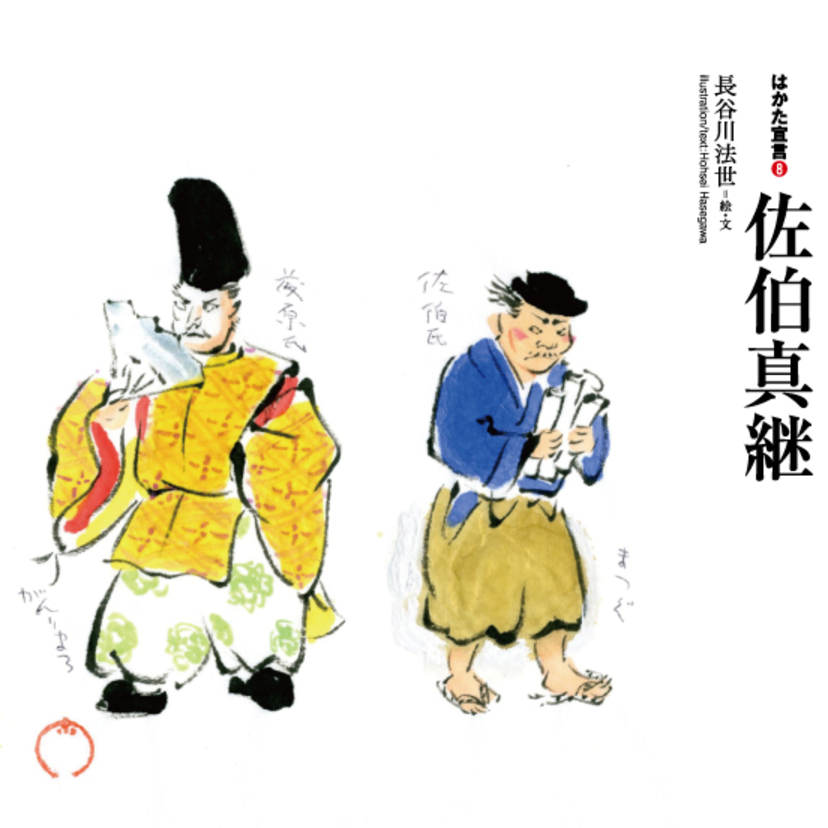

従五位下(じゅごいのげ)藤原元利万侶(がんりまろ)と正七位上(しょうしちいのじょう)佐伯真継(さえきのまつぐ)は五階の差。

いくら証拠があるといっても元利万侶を大罪で直接訴えるのは命がけといっていいくらいです。

真継が上司に証拠の新羅の国書を示し、上司たちが相談したうえで朝廷に訴え出るのならわかりますけどね。

佐伯氏をたどると、奈良時代に東大寺や怡土(いと)城*(糸島市・福岡市)の建設長官だった佐伯今毛人(さえきのいまえみし)がいます。博多の東長寺をつくった弘法大師空海さんもまた佐伯氏*なんですね。

で、ですね、佐伯氏はもとは大伴(おおとも)氏でしてね、おなじみの藤原種継(たねつぐ)暗殺事件では大伴氏と共犯だったんです。大伴氏といえば、ほら、種継暗殺の首謀者とされた大伴家持(やかもち)や、応天門(おうてんもん)の変で犯人となった大納言の伴善男(とものよしお)がいますね。二つの大事件で大伴氏・佐伯氏は勢いをなくしました。当然、佐伯氏の真継は藤原氏に対して敵意をもっていたはずです。

藤原氏はもと神祇祭祀の家系だったのに中臣鎌足(なかとみのかまたり)が大化の改新の功績で藤原姓を賜り、帝の信任厚く政界に参入したんですね。古くからの武門系豪族である大伴氏や佐伯氏をおしのけたんです。また藤原氏は鎌足の4人の孫を祖として南家(なんけ)・北家(ほっけ)・式家(しきけ)・京家(きょうけ)という四家(しけ)*に分かれていて、そのなかの北家一族がこの貞観時代にひとり勝ちしましたんです。

はじめは式家の種継が政界の顔でしたが大伴氏・佐伯氏に暗殺され、その子ども仲成(なかなり)・薬子(くすこ)兄妹は薬子の変*という大政変をひきおこして失敗。式家は政権から脱落。その仲成・薬子の甥ってのが、はい、元利万侶なんです。

没落式家の元利万侶は都から筑紫(つくし)へ飛ばされた冷や飯食いでしたんです。遠(とお)の朝廷(みかど)大宰府は栄光と挫折の回り舞台。大伴旅人さんも菅原道真さんも左遷でしたね。

都落ちでむくれた元利万侶は藤原の名を笠に威張りちらしては唐物(からもの)を買いあさる。藤原氏を憎む真継は腹に据えかねて訴えでた、という推測はどうでしょう。応天門の変で天下の大納言を訴えでたのは、真継とおなじ位階・役職の大宅鷹取(おおやけのたかとり)という下役人です。こいつ、実は藤原氏の配下。事件は藤原北家の摂政太上大臣良房(せっしょうだじょうだいじんよしふさ)による策謀といわれます。

良房は大宰府に到来した唐物を独占するため、他家へのみせしめに唐物密輸の元利万侶をスケープゴートにしたのではないか。とすると、真継が元利万侶を訴えでたのは、藤原氏への敵意を逆手にとられ、北家筋から巧みにそそのかされたとも考えられます。

てなわけで私たちはいよいよ貞観時代の中枢、北家・藤原良房に迫りました。なので、やっぱりつづく!

*怡土城…天平勝宝8年(756)から吉備真備が8年間建設したあと今毛人が4年掛けて完成。

*佐伯氏…ほかに空海の姪を母とする智証大師円珍もいる。

*薬子の変(弘仁1・810)…平城帝が譲位して上皇になると上皇に寵愛されていた毒婦薬子が兄の仲成と共謀して上皇の復位を図るも仲成は敗死、薬子は服毒自殺、平城上皇は出家した。

*藤原四家…藤原不比等の4子が天然痘であいついで没しそれぞれの流が藤原四家を形成。貞観時代に良房の北家が隆盛し、のちの藤原道長にまでつづいた。

【資料】

■「歴代天皇総覧 皇位はどう継承されたか」笠原英彦:中公新書

■「歴代天皇事典」高森明勅監修:PHP文庫

■「日本歴史大事典」小学館

■「ブリタニカ国際百科事典」ブリタニカ

■「広辞苑」岩波書店 ほか

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)