『オッペケペー節と明治※1』という川上音二郎関係の本が久しぶりにでている。ラジオ・テレビのない時代に、オッペケペー節がどういう経緯で全国に広まったのかを、当時の新聞・雑誌の記事からたんねんに追跡した本だ。一般的には民権壮士などが、街角でオッペケペを演じて歌詞を売ってあるいて広まったとされてるが、この本が新鮮なのは、行商の飴売りにも注目していることだ。

〽アゝよか/\飴屋のかゝれば※2、すきな太鼓で飯食ッて、…のんきな商売やめられない

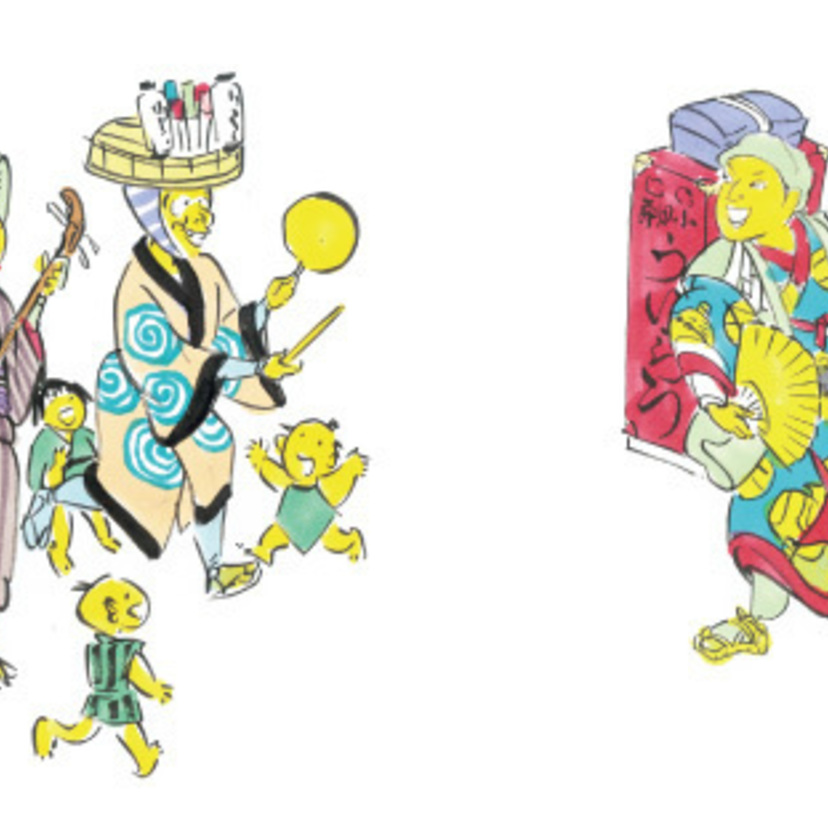

行商の飴屋は夫婦で三味線・太鼓を鳴らし、歌を歌って飴を売ったそうだ。オッペケペー節が流行すると、さっそく歌うようになったという。飴屋のまわりに群がった子どもたちが、オッペケペー節を覚えるようすは想像にかたくない。

飴屋といえば歌舞伎十八番※3の内「外郎売(ういろううり)」を連想※4する。享保(きょうほう)3年(1718)森田座の「若緑勢曽我(わかみどりいきおいそが)」で二代目市川團十郎が自作し、初演したのだそうだ。亡くなった十二代目市川團十郎さんが、2度めの白血病から立ちなおったとき、外郎売を演じて回復をアピールした。博多座で観劇した。長い長い外郎売の口上をみごとに述べ立てて拍手喝采だった。

「拙者親方(せっしゃおやかた)と申(まう)すは※5、御立會(おたちあひ)の中(うち)に御存(ごぞん)じのお方もござりませうが、お江戸を立って二十里上方(かみがた)、相州小田原一(さうしうおだはらいつ)しき町(まち)をお過ぎなされて、青物町(あおものちゃう)を登りへお出(い)でなさるれば、欄干橋虎屋藤右衛門(らんかんばしとらやとううゑもん)、只今(たゞいま)は剃髪(ていはつ)いたして、圜齋(ゑんさい)と名乗りまする。元朝(ぐわんてう)より大晦日(おほつごもり)までお手に入れまする此(こ)の薬は、昔ちんの國(くに)の唐人(たうじん)ういらうといふ人、我が朝(てう)に來(きた)り…」

これは外郎売が喉の薬「ういろう」の効能を示すため長台詞を披露するというもので、演劇やアナウンスの練習にも使われる。「小米(こごめ)のなま噛(がみ)、こん小米のこなまがみ」とか「武具馬具(ぶぐばぐ)ぶぐばぐ三ぶぐばぐ」などはどこかで耳にしたこともあるだろう。さて、このセリフでは、ういろうは透頂香(とうちんこう)と同じ薬で、それを日本にもたらしたのは「ちんの國の唐人ういろうといふ人」だという。なんともわかりにくいが、さいわい貝原益軒の『筑前国続風土記(ちくぜんのくにしょくふどき)』に記事がある。

陳員外郎(読み不明)は中国台州の人で、応安2年(1369)に来日、博多に住んだ。上京して将軍義満に種々の合薬(ごうやく)を献上、中でも将軍は透頂香を称美され、京の西洞院(にしのとういん)に屋敷を給(たま)わった、という。『老松堂日本行録(ろうしょうどうにほんこうろく)』には陳外郎の子平方吉久(ひらかたよしひさ)が登場する。あとは次号でね。

※1)オッペケペー節と明治…永嶺重敏・文春新書。

※2)アゝよか/\飴屋の…同掲書106頁。

※3)歌舞伎十八番…市川家の当たり狂言から、助六・矢の根・関羽・不動・象引・毛抜・外郎売・暫・七つ面・解脱・嬲・蛇柳・鳴神・鎌髭・景清・不破・押戻・勧進帳の18演目を七代目團十郎が選んで歌舞伎十八番と制定。七代目といえば中洲の最北、中島公園に博多来演記念碑がある。天保5年(1834)に来演。

※4)連想する…ちょっと強引かも。長谷川個人の連想です。

※5)拙者親方と申すは…この口上は、日本中でただ一か所、薬の透頂香と菓子のういろうを販売している小田原市の株式会社ういろうの社長・外郎氏夫人にいただいた「外郎売歌舞伎年代記臺詞」のリーフレットによる。そのとき「透頂香」と小説『ういろう物語』(山名美和子著・新人物往来社)もいただいた。十二代目の博多座復活公演のときだった。

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)