陳員外郎※1、縮まって陳外郎(ちんういろう)は父親の陳延祐といっしょに明から博多にやってきた。そうして父子ともに博多の安国山聖福寺(あんこくさんしょうふくじ)の僧になった。父は台山宗敬、その子陳外郎は大年宗寿と号した。宗寿は京へのぼって将軍足利義満・義持に仕え、外国からの使者の接待役・典医をつとめた。その陳外郎の子どもは、陳吉久、日本名を平方吉久(ひらかたよしひさ)という博多商人なんだとか。以上は、ほぼ『老松堂日本行録※2』の注釈による。この本を読む2年くらい前まで、平方吉久のことはちっとも知らなかった。

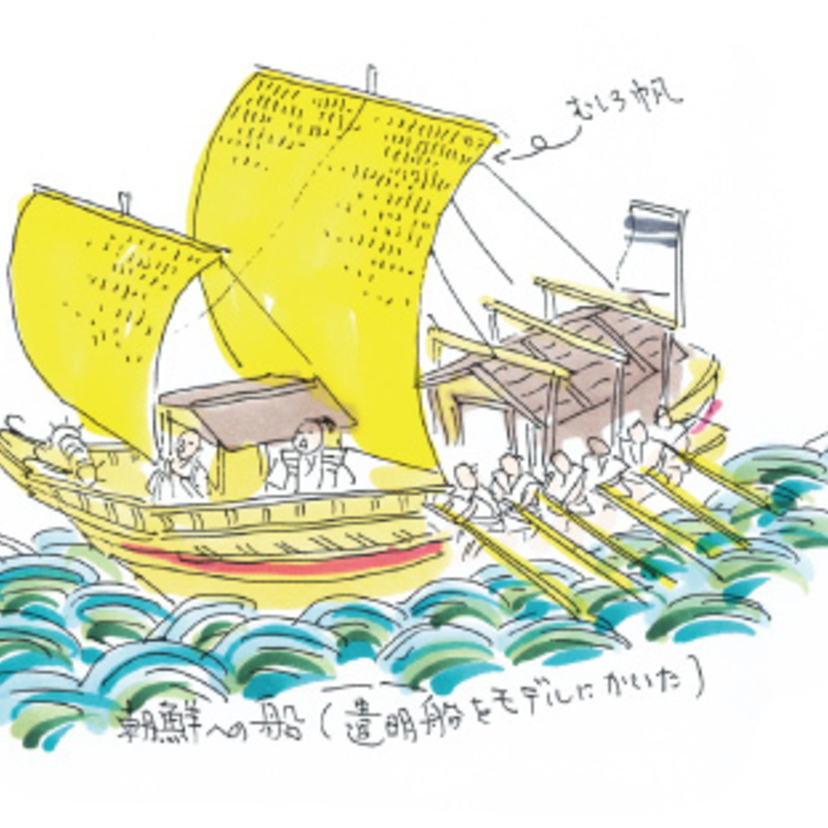

さて、老松堂というのは著者の宋希璟(そうきけい)の号。遣明使にもなったことのある李氏朝鮮の優秀な人材で、応永27年(1420)に回礼使(かいれいし)として、いまのソウルである漢城と室町幕府の京都を往復した。そのときの見聞録がこの本。朝鮮人の手になる最古の日本紀行だという。

さて、宋希璟の役目である回礼使とは何かというと、返礼の使者。日本から使者が来たので、帰りを送っていって、国王の親書を将軍に届けるという役目だ。じゃあ、日本からの使者は何のために朝鮮にいったかというと、大蔵経(だいぞうきょう)を譲って欲しいという請経使(せいきょうし)だったんだね。大蔵経とは、ひとくちにいうと、お教とお経関係の書籍を一切合切ひっくるめたもの。だから一切経(いっさいきょう)とも言うんだね。日本にはすでにいくつか招来されていたけれど、高麗版(こうらいばん)大蔵経がなかったんで、それを譲ってもらいにいったんだ(目を通したごく少ない資料にはただ大蔵経と書いてあるだけで、高麗版とは確認できていない)。それはそれとして、日本からの使者がなんと、博多の石城山妙楽寺(せんきじょうさんみょうらくじ)※3の無涯亮倪(むがいりょうげい)※4というお坊さん。副使がまたなんと博多商人平方吉久というから二度びっくり。父親の陳外郎はこのとき、義満(よしみつ)の子四代義持(よしもち)※5に仕えていた。正使・副使の人選はもちろん陳外郎だそうだ。

高麗版大蔵経とは、文字どおり高麗朝でつくられた木版摺りの大蔵経。ふうんと簡単に思うと大間違い、高麗朝は60年がかりで1087年に完成したんだ。それがなんと、モンゴルの侵攻で焼けてしまったものだから、もう一度16年かけてつくりなおしたものなんだ。板木は8万枚以上!それは今も慶尚南道(けいしょうなんどう)の海印寺に保存されていて、世界文化遺産に登録されている。

この大蔵経請経という使者の役目なんだけれど、ほんとは入国のための名目でね。実は「応永の外寇」という大事件があったからなんだ。だから、つづく。

※1)陳員外郎…外郎は中国の役職名と言われているが正確には「礼部員外郎」(れいぶいんがいろう)。礼部に外交職がある。四等官制の三等と四等の間に、事務の点検を行う「検勾官」(けんこうかん)が置かれていた。検勾官は郎中(ろうじゅう)・員外郎(いんがいろう)の構成。員外郎は定員外のことだが、後には定着している(wikiより)

※2)老松堂日本行録…宋希璟(そうきけい)著・村井章介校注・岩波文庫。漢詩を中心とした書で、散文の部分に当時の日本の情報が多く貴重な史料。

※3)石城山妙楽寺…いまは博多区御供所町にあるが、もとは沖浜にあった。境内にある呑碧楼(どんぺきろう)からの絶景は中国にまで聞こえていた。豪商神屋宗湛の墓所。

※4)無涯亮倪…妙楽寺12世

※5)義持…三代義満の子。応永元年(1394)9歳で将軍となったが実権はなく、15年に義満が没してようやく政務を執ったが、その政治は日明貿易の廃止など異母弟義嗣を偏愛した父の方針の否定からはじまった。

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)