応永の外寇というのは、倭寇(わこう)※1に悩んだ朝鮮王朝が、対馬に大軍で攻め込んだ事件。対馬を倭寇の根拠地とかんがえての軍事行動だった。学校で習った記憶はないなあ。

この事件の史料はとっても少ないようだ。朝鮮側の史料は『世宗(せいそう)※2実録』という正史だが、日本側は『看聞日記(かんもんにっき)※3』『満済准后日記(まんさいじゅごうにっき)※4』そして「少弐満貞注進状(しょうにみつさだちゅうしんじょう)※5」「探題持範(たんだいもちのり)注進状※6」がある。世宗実録は『老松堂日本行録(ろうしょうどうにほんこうろく)』の巻末付録になっている抄録が手元にあるものの、漢文だから厄介。室町時代関係の文庫や新書にはわずかしか記述がない。ほかに手持ちの辞典類で、諸書を参考に書いてみる。

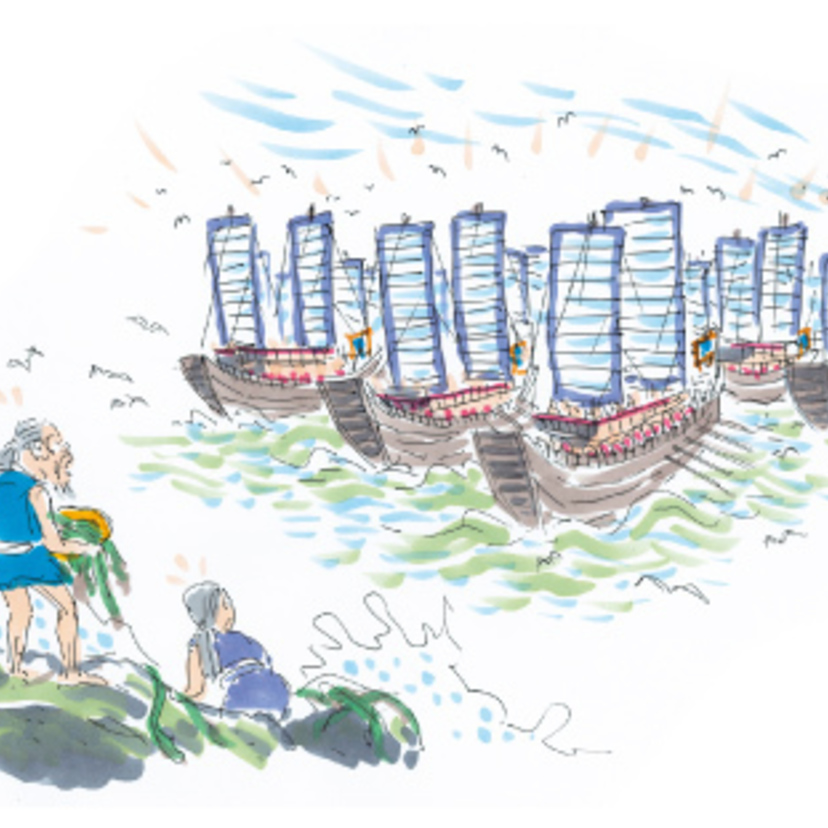

応永26年(1419)6月20日、朝鮮は227隻の兵船と17285人の兵士で対馬に攻め込んだ。対馬に上陸した朝鮮軍は、2千戸の民家と百隻の船を焼き、島民114名を斬殺、21名を生け捕りにした。島民は山中に逃げ込み、ゲリラとなって戦った者もいて、朝鮮側も百数十名の死者を出して7月3日に撤兵した。

もう一度遠征しようという意見もあり、また、対馬を慶尚道の一部にしようとする意見も出たが、別案として、対馬を無人島にして、朝鮮か日本本土に移住せよと勧告することになった。対馬は降伏の使者※7をたてたが、あとで拒絶した。

この事件の背景には、朝鮮王が世代交代の時期であったり、対馬でも島主の交代があったけれど新島主が幼かったので、実力者早田氏が勝手に交渉したりと、国内事情とからみあって外交の危うさ難しさがみえる。

仰天したのは室町幕府だった。なにしろ、140年ほど前の蒙古襲来が否が応でも思いおこされる。元寇のときのように明国と朝鮮などが合同で日本に襲来するのではないかという噂が飛び交った。

ここで、室町幕府のとった外交策というのは、奇策というか外交の妙をこころえたものだったと思う。つまり、そしらぬ顔で平和の使者を送り込んだのだった。前回書いた「大蔵経が欲しいんですけど」という、正使無涯亮倪(むがいりょうげい)と副使平方吉久(ひらかたよしひさ)※8の親善使節団だったのだ。これ、その年のうちに派遣したのだから、機敏な措置だといえるよね。もちろん、朝鮮が日本を襲うかどうかの情報収集が本当の目的だ。これにたいし、朝鮮の応対もおとなで、大蔵経を譲ってくれた上、宋希璟(そうきけい)を回礼使として日本に向かわせた。これも親善と、もちろん情報収集が目的だった。

※1)倭寇…13~16c朝鮮・中国の沿岸を襲った海賊。前期・後期があり、前期は応永の外冠をきっかけにはじまった日韓・日明の交流でおさまった。

※2)世宗…朝鮮王朝第4代国王。ハングルの制定など業績で大王と尊称される。王位継承直後は先王が実権を握っており応永の外寇も指揮したとされる。

※3)看聞日記…伏見宮貞成(さだふさ)親王の33年間の日記。事件の最初の記事は5月23日条「大唐国・南蛮・高麗等、日本に責め来たるべしと云々。室町殿仰天。ただし神国何事あらんや」とのんきだが、外冠が朝鮮のみであることなどは正確に伝わっていない。

※4)満済准后日記…醍醐寺座主・満済の日記。満済は足利義満・義持・義教の側近として「黒衣の宰相」といわれた。

※5)少弐満貞注進状…少弐氏11代の満貞が幕府に送った報告書。これにより恩賞を受け取っているが、内容は恩賞目当てのでっちあげ。

※6)探題持範注進状…これもでっちあげ。事件のとき九州探題は渋川義俊。歴代探題職に持範の名は実在しない。

※7)降伏の使者…降伏を申し出たのは使者の一存、または早田氏の陰謀ともいわれている。桜井英治『日本の歴史12室町人の精神』講談社学術文庫

※8)平方吉久…博多商人。陳吉久。元王朝末期に中国から博多に渡来して聖福寺の僧となった陳外郎の子。上京した外郎は外交家として室町四代将軍の足利義持に仕え、大蔵経求請の使者を朝鮮へ送るとき、正使に無涯亮倪(博多の妙楽寺の僧)、副使にわが子吉久を選ぶという博多コネクションを用いた。

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)