博多山笠は施餓鬼棚(せがきだな)※1がルーツといわれる。けれど、祇園祭であるからにはとうぜん京都の影響も受けただろう。ということで自習(自由研究?)してみた。

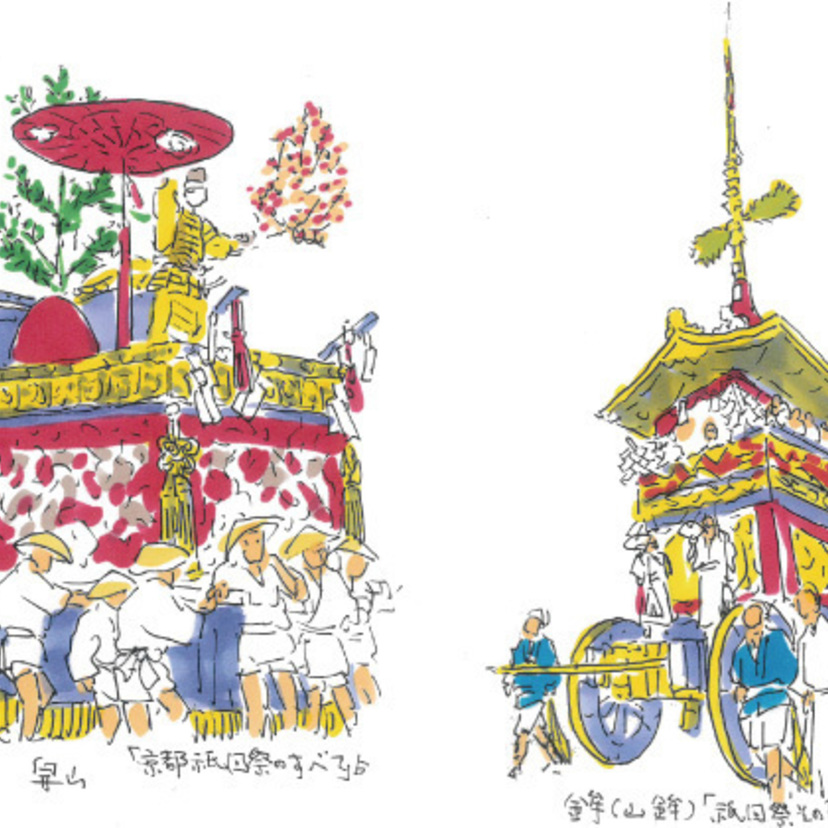

京都の祇園祭といえば即「山鉾」が目に浮かぶ。ところがあらためて自習してみて驚いたのは、山と鉾とが本来別ものということだった。そしてまた、京都の山には博多と同じ舁山(かきやま)もあるじゃないか。これは博多山笠の男たちもほとんど知らない衝撃の事実だ。いま山鉾は全4種・33基※2あるそうだ。

舁山 20基

曳山(ひきやま) 3基

鉾 8基

傘鉾 2基

「舁山」はいまでは車輪がついていて、方向転換のときだけ担ぎ棒を舁き手が舁く。「曳山」は大きな車が4個あり、大勢の曳き手が曳く。囃子方も乗るので、鉾と似ているが、こちらは真松(しんまつ)を飾る。舁山も同じで、また博多山笠も松は必ず飾る。「鉾」は名前のとおり、真木(しんぎ)のてっぺんに鉾がついている。「傘鉾」は博多松囃子にもあるが、京都のは車付きだ。

鉾は、ふつう山鉾という。あの天にも届く巨大な車屋台の山鉾を中心とした京都の祇園祭の意匠は、浮世絵や歌舞伎やなにやかやの庶民文化デザイン部門の頂点にあると思う。

前置きが長くなった。今回のタイトルは「標(ひょう)※3」だ。標とは、標識・目標の標で、簡単にいうと「目印」だ。今回の標は、あの大嘗会(だいじょうえ)に使われた目印だ。大嘗会は天皇御即位にともなう一世一度の大祭祀。令和元年11月に催行されたばかりだからまだ記憶にあたらしいはずだ。

その「大嘗会の標」が、京都の山のルーツに関わっている。ゆっくり説明しよう。

まず大嘗会にさきだち、亀の甲羅を焼く亀卜(きぼく)という占いがおこなわれる。その占いで、京の東から悠紀(ゆき)※4の国郡(こくぐん)、西から主基(すき)※5の国郡を選ぶ。卜定(ぼくじょう)という。秋、二つの国郡から収穫された新穀は大嘗会の執り行われる悠紀殿と主基殿に運ばれ、神と新天皇に供される。祭祀のとき、悠紀の国と主基の国の国司たちが立ち控える目印として、悠紀の標(ひょう)・主基の標がつくられる。悠紀・主基の標を「標山(しめやま)」と書く本も多いが、ここでは「標(ひょう)」に統一しておく。

その大嘗会の標をまねたものをつくって、无骨(むこつ)※6という法師が祇園祭にだした。これを藤原道長が、知った。驚いた。やめさせた。追捕(ついぶ)させた。逃げた。(つづく)

※1)施餓鬼棚…聖一国師が施餓鬼棚にのって博多の町をまわり聖水をまいて疫病退散を祈祷したといわれる。日本歴史大辞典『阿波国風俗問状答』「…施餓鬼棚は、高さ五尺ばかり、四尺四方程にて…」。

※2)全4種・33基…本多健一『京都の神社と祭り』中公新書。『祇園祭/その魅力のすべて』アリカ/新潮社編

※3)標…目印・目標。朝廷の公事(くじ)のとき百官の席次を定めたしるしの白木/大辞泉。国会議員の席に白木の名札が立つが、あのルーツかな。

※4)悠紀・主基…どちらもそういう固有名詞なんだとして覚えるのが一番。主基を二番目とする考えもあるが、悠紀・主基同等説をとりたい。

※5)无骨…無骨とも。原典は『本朝世紀』長保元年(999)6月14日条。

■他の参考書…脇田晴子『中世京都と祇園祭』中公新書。澤木政輝『祇園の祇園祭/神々の先導者宮本組の一か月』平凡社。工藤隆『大嘗祭/天皇制と日本文化の源流』中公新書。

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)