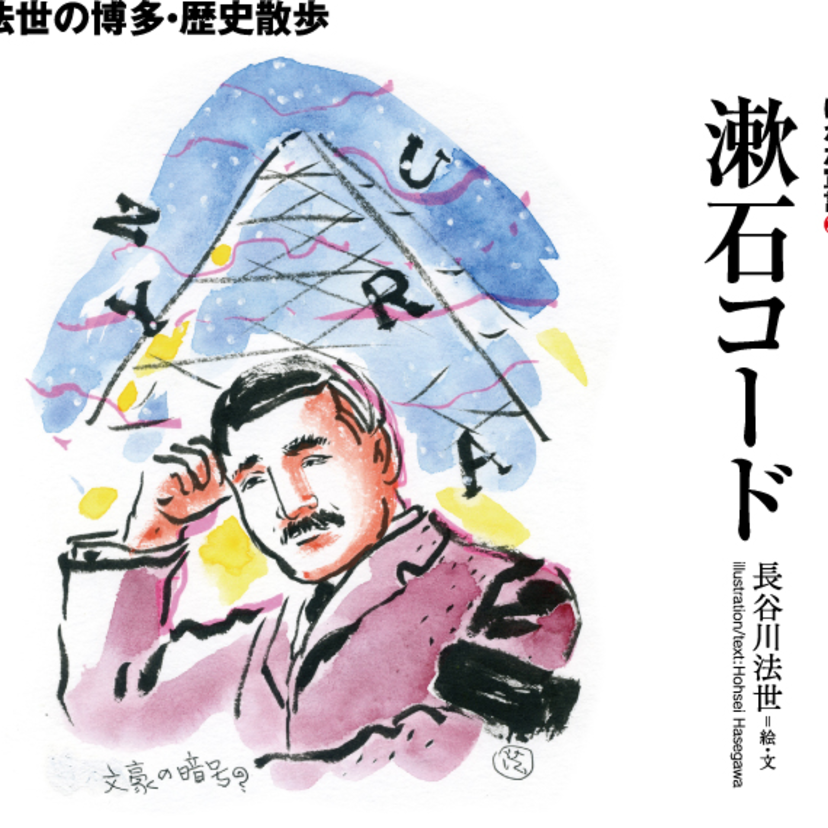

「漱石コード」とは、漱石さんが小説「坊っちゃん」に封じ込めた暗号。「ダ・ヴィンチ・コード」を真似てみた。商都博多としては見過ごせない、「商人が頭ばかり下げて、狡い事をやめない」という暗号から、にわか研究者となって、坊っちゃん全編に無数の暗号が隠されているのを発見した。

石ころ缶詰事件*1は木下尚江「火の柱*2」のフィクションという。事件そのものは日清戦争のときだが、世間が騒いだのは日露戦争の時。「坊っちゃん」は、その騒ぎを下敷きに、私が最初に発見した暗号「商人が…狡い」を書いたのだ、ともう断言しちゃう。

石ころ缶詰ばかりではない。山城屋事件*3もある。坊っちゃんに登場する最初の固有名詞は隣の質屋「山城屋」だ。明治39年発表当時の読者の多くは、のっけに山城屋事件をおもったはずだ。陸軍から無担保融資された大金を使い込んだあげく、兵部省内で割腹自殺したという御用商人の事件だ。

けれどそれは一瞬で忘れただろう。場面は坊っちゃんと山城屋の倅との一見他愛ない喧嘩話になってしまうからだ。それに「商人が…狡い」は115ページ*4だもの。しかししかし、「山城屋」はもう一度登場する。19ページ、坊っちゃんが四国*5に到着してすぐ泊まった宿屋だ。「山城屋とは質屋の勘太郎の屋号と同じだからちょっと面白く思った」。これ、山城屋を忘れないようにする強調暗号だ。

アハ、そんな離ればなれの暗号があるんだろか。あると思う。当時、漱石さんは第一高等学校・帝大・明治大学の講師だった。娘も生まれた。維新直後の長州閥に絡む事件を描いて、政府・警察からにらまれたくはなかった。発禁回避の書き方をした。けれど佐幕派としては明治体制への批判を書かずにいられなかった、と断言しちゃう。

ふと、石ころ缶詰を思い出して、それが火の柱による噂だと知ったのだけれど、火の柱と坊っちゃんとの直接関連もある。火の柱のヒロイン梅子*6は冒頭、「白きフラネルの単衣ひとえ」姿で登場する。坊っちゃんの悪役教頭は、赤いフランネル。で、あだ名が赤シャツ*7。梅子の義妹は「彼様あんなニヤけた、頭ばかり下げて、意気地のない」男と結婚するのかと問う。頭ばかり下げて、は当時の慣用句だろうか。坊っちゃんの「商人が頭ばかり下げて」は、火の柱を示す暗号ではなかろうか。

坊ちゃんをテキストにして脳細胞をかきまわしていたら、不意に福沢諭吉さんが気になりはじめた。事態は咸臨丸のように未知の世界をめざしている。

*1石ころ缶詰事件…軍用牛肉缶詰に石が詰められていたという日清戦争時の話。日露開戦時、木下尚江の小説「火の柱」に政商の不正のエピソードがあり、事実として広まったらしい。

*2火の柱…毎日新聞連載(明治37年1月1日~3月20日)。5月10日発刊。2月日露開戦。翌38年戦争終結。翌39年坊っちゃん発表。

*3山城屋事件…翰林書店「漱石研究12特集坊っちゃん」の巻頭座談15ページ以下及び、小森陽一「矛盾としての『坊っちゃん』」。山城屋和助は長州奇兵隊で山県有朋ヤマガタアリトモの部下。和助はその縁故で陸軍から無担保融資を受けて生糸相場に手を出し暴落で返済不能に。総額は65万円だが渡欧して豪遊、発覚。帳簿などを破却した上で明治5年(1872)陸軍省内で割腹自殺。山形は陸軍大輔を辞職したが西郷隆盛の擁護で復帰する。

*4ページはすべて岩波文庫版

*5四国…岩波文庫版解説によれば漱石の原稿は当初「中国」だったのを消して四国に書き直しているという。

*6梅子…ヒロイン梅子は富豪の娘だが社会主義者を愛する。明治政界のトップ伊藤博文の妻は梅子。木下尚江の皮肉か。

*7赤シャツ…赤染めの布が健康に良いという理由付けがある(実際に帝大教授の説)。巣鴨商店街の赤づくしはこれか。共産党のシンボルカラー赤色を体制側の人間に着せたのは漱石の皮肉か。

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)