ややこしい計算をしたけど、必要な数字はつぎの二つだけ。

北国街道柏原宿(ほっこくかいどうかしわばらじゅく)の町家(まちや)平均間口(まぐち) 12.227間

唐津街道(からつかいどう)博多の町家平均間口 2.67間

博多の平均間口は、柏原宿の4.58分の1しかない。同じ江戸時代なのに、どうしてこんなに差があるんだろう。これまで70年間も博多!博多!で生きてきたのに、一茶の故郷の柏原宿にこんな差をつけられていたなんて(間口だけの話だけど)。けれど、ものごとには理由ってものがある。博多と柏原宿の違いを冷静に検討してみるべきだ。

慶長16年(1611)に越後・北信濃70万石の徳川忠輝(将軍秀忠の弟)は、柏原宿を「伝馬宿(てんまじゅく)」と指定した。豊臣家が滅びる大坂夏の陣の4年前だ。伝馬宿を電子辞書で調べた。次の説明※1が短くていいとおもう。

「てんま伝馬(てんま)=(略)※2戦国大名は本城から国境(くにざかい)までの幹線道路の宿駅(しゅくえき)に伝馬を常備して軍事物資の輸送に用いた。江戸幕府も伝馬制を敷いたが、伝馬の提供※3が宿(しゅく)の設立の発端であったため、宿を伝馬宿とも称した」

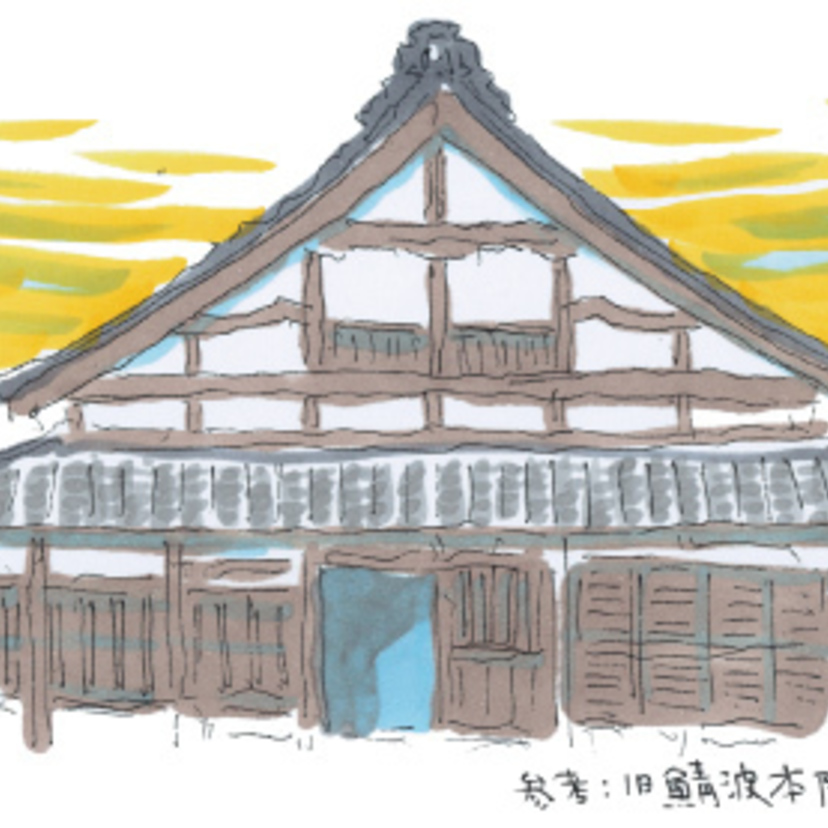

柏原宿は中山道から越後へ抜ける北国街道にある。伝馬とともに主要な制度は、本陣(ほんじん)・脇本陣や旅宿の設置だ。公用として、佐渡金山と加賀百万石の参勤交代の御用が大きかった。公用は無償・有償があった。そして、公用のないときは民間の輸送を、公用の倍くらいの値で請ける駄賃稼ぎができた。

北国街道は越後からの塩の道・海産物の民間輸送ルートであった。伝馬制では伝馬宿ごとに人馬を交代させなければならず、宿駅を素通りすることはできなかった。時間も費用も掛かるのだが、必ず宿駅ごとに馬を替え、荷を積み替える決まりだった。それが伝馬宿に大きな利益をもたらした。

博多を通る唐津街道は、唐御陣(からごじん)※4のための道路であり、以後はローカル線になってしまった。北国街道は中山道の脇往還(わきおうかん)※5として、博多よりはるかに日本の中心に近く、経済的にも重要であり、海外交易のない江戸時代の博多では太刀打ちできなかったようだ。福岡藩内部でも、長崎街道沿いの筑前六宿(ちくぜんむしゅく)のほうが、博多より勢いはあっただろう(格差がこわくてまだ調べていない)。

博多には本陣などはなかったが、唐津街道の宿場のひとつではあるので、古門戸町上(こもんどまちかみ)に伝馬が用意されていた。次回はようやく博多の記録に専念できる。サヨナラ一茶さん。

※1)説明…百科事典マイペディア

※2)略…前近代に宿駅間を往復した逓送用馬。律令制では郡ごとの郡家(ぐうけ)に5疋常備された官馬。駅馬(えきば)に対して急を要しない公用に供された。国家が駅馬を重視したため、〔伝馬は〕律令時代には早くから衰退。しかし中世に入って伝馬制は復活し宿駅が発達。(以下本文に続く)

※3)伝馬の提供…はじめ徳川家康が東海道・中山道に多くの宿駅を指定して36頭ずつ伝馬の常備を義務づけた。その後、東海道100頭、中山道50頭、日光・奥州・甲州格道に25頭ときめられた。脇往還は右に準じてきめられた。

※4)唐御陣…秀吉の朝鮮出兵。文禄の役(1592)・慶長の役(1596)

※5)脇往還…江戸時代本街道から分かれ、また連絡する道路。脇街道とも。

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)