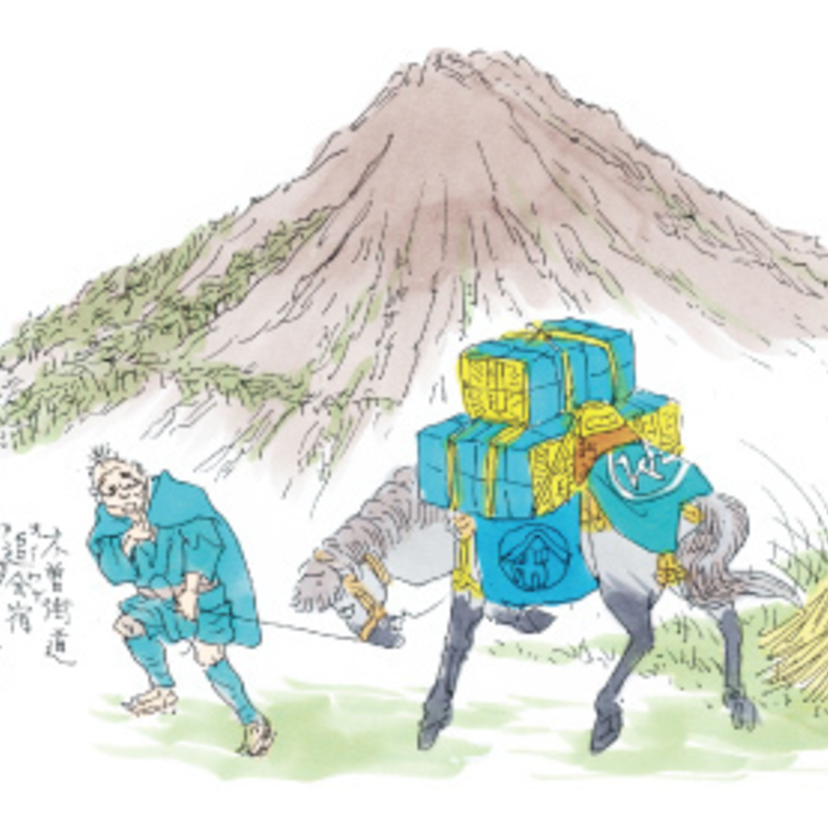

一茶のふるさと北国街道柏原宿は伝馬宿(てんましゅく)として栄えていた。一方、博多にだって、唐津街道脇の古門戸町(こもんどまち)に伝馬が配備されていた。

今回は博多の馬を考えよう。『博多津要録(はかたつようろく)※1』に、享保(きょうほう)4年(一七一九)の定(さだめ)が控えてある。この年11月に人馬の賃銭が改定された定だ。見出しは「橋口御制札人馬継賃銭定分之事(はしぐちごせいさつじんばつぎちんせんさだめぶんのこと)」。本文を読み下してみよう(誤読御免)。

一 橋口(はしぐち)ご制札(せいさつ)、人馬継(じんばつぎ)の分、今度相改め(あいあらため)申し候(そうろう)につき、則(すなわ)ち左の通り記し、召(め)し置(お)き申(もう)し候事(そうろうこと)

定

一 公儀伝馬(こうぎてんま)・継飛脚等(つぎひきゃくとう)、夜中(やちゅう)によらず即刻差(そっこくさ)し出(だ)すべく候事(そうろうこと)

附(つ)けたり※2、往還(おうかん)の者に対し 滞りなく申しつくるべし

勿論非分(もちろんひぶん)の儀(ぎ)、申すまじき事

一 博多より福岡迠(まで) 二〇町(ちょう)

一駄(いちだ)に付(つき) 銭(ぜに)一四文(もん)

半駄に付 同九文

一 博多より箱崎迠 二三町

一駄に付 同一八文

半駄に付 同一二文

一 博多より二日市※3迠三里二六町

一駄に付 同九四文

半駄に付 同六三文

一 博多より金出※4迠 三里

一駄に付 同七五文

半駄に付 同五〇文

〆(しめ)

一 人足賃は馬の半分となす事

一 宿賃一人に付薪代(まきだい)共に銭六文

一 同馬一疋(ひき)に付 同一〇文の事

右の通り堅(かた)く相守(あいまも)るべき者也(ものなり)

享保四年

一一月廿(にじゅう)二日

少し説明を。

橋口御制札は、東中島橋際の制札場に立てられた高札(こうさつ)のこと。お江戸では日本橋際に制札場があった。

非分の儀。非分は身分に過ぎたこと。道理に合わない事で、公儀の仕事に文句を言うべからずの意味だろう。距離は一町=六〇間=一〇九m強。一駄=馬一頭分の荷駄(にだ)=三六貫=約一三五㎏(一駄四〇貫もある)宿賃に含まれる薪代は、食事用・風呂用。

馬は、飼葉代(かばだい)含むだろう。

同じ年の二月に、〈博多津中の御札馬(おふだうま)ならびに自分馬共(じぶんうまとも)改め高(だか)〉として、惣都合(そうつごう)五二疋※5で、その内三〇疋は御札馬・二二疋は自分馬という記事がある。なんか馬が身近に思えてきたね。

※1)博多津要録…翻刻本第一巻五十五。三八〇頁

※2)附けたり…附けたり以下はすべて、前行(公儀…)より一字下げて書かれている。

※3)二日市…脇書(わきがき)に御笠郡とある

※4)金出…脇書に粕(翻刻ママ)屋郡

※5)惣都合五二疋4…博多全域で合計五二疋の馬が許可されているということ。

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)

![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)